[2025 국감] “장애인, 시설에 따라 권리 달라져”… 김예지 의원, 국감서 복지 사각지대 전면 문제 제기

국정감사서 복지부 질타… “장애인복지시설 아닌 곳 거주자, 자립·권익 모두 배제”

자립 청년 지원금 최대 9배 격차 지적에 정은경 장관 “사각지대 확인·개선하겠다”

국회 보건복지위원회 소속 김예지 국민의힘 의원이 15일 열린 보건복지부 국정감사에서 장애인복지시설 외 타 복지시설에 거주하는 장애인들이 제도의 사각지대에 방치돼 있다고 강하게 비판했다. 그는 “같은 장애인인데도 어떤 시설에 있느냐에 따라 권리와 지원이 달라지는 건 명백한 차별”이라며 복지부의 제도 개선을 촉구했다.

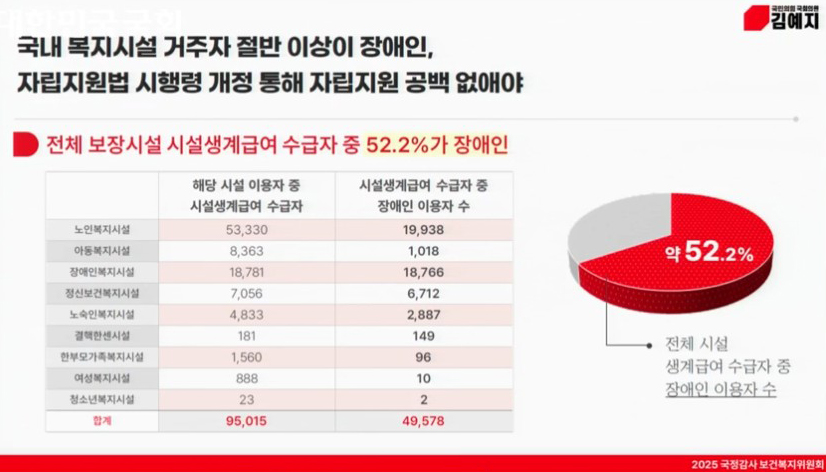

김 의원은 이날 감사에서 “장애인이 꼭 장애인복지시설에만 사는 게 아니다”라며 “복지시설별 법체계가 달라 장애인복지법상 보호·지원 체계가 적용되지 않는 이들이 많다”고 지적했다. 김 의원에 따르면 현재 약 3만800명의 장애인이 다양한 거주시설에 거주 중이며, 전체 보장시설 생계급여 수급자 9만5천15명 중 52.2%가 장애인으로 추산된다. 그는 특히 노숙인복지시설의 경우 “거주자의 절대다수가 장애인”이라며 “이들이 나가면 시설 존폐가 위태로울 정도”라고 강조했다.

아동복지시설과 노인복지시설 내 장애인 비율도 각각 12.2%, 37.4%에 달한다. 김 의원은 “이들 상당수는 10년 이상 장기 거주 중이며, 선택지가 없어 시설을 떠날 수 없는 현실”이라고 말했다. 이어 “노숙인복지법, 정신건강복지법, 아동복지법 등 개별법으로 운영되는 시설에선 장애인복지법상 자립지원이나 권익구제 절차가 적용되지 않는다”며 “학대 피해 쉼터나 자립 연계 지원에서도 완전히 배제돼 있다”고 비판했다.

정은경 보건복지부 장관은 “거주시설 장애인에게 필요한 서비스나 장비가 부족할 수 있다”고 답했으나, 김 의원은 “부족이 아니라 아예 ‘미지원’ 상태”라며 “장애인이 제도 밖에서 방치되고 있다”고 일침을 놓았다. 정 장관은 이후 “사각지대를 확인해 개선 방안을 마련하겠다”며 시행령 개정 논의 과정을 국회에 보고하겠다고 밝혔다.

김 의원은 장애인 자립 청년의 지원금 격차 문제도 거듭 제기했다. 그는 “아동복지시설이나 가정위탁 보호 종료 청년은 자립정착금 1천만~2천만원에 더해 5년간 월 50만원씩 지원받지만, 장애인거주시설 청년은 지자체 자립수당 500만~2천만원 수준에 그친다”며 “세종시는 관련 예산이 전혀 없다”고 지적했다. 그러면서 “같은 청년이 자립을 시도하는데, 단지 ‘어디 있었느냐’로 출발선이 달라지는 건 차별”이라고 강조했다. 이에 정 장관은 “동의한다”며 “예산 편차와 제도 공백을 점검하겠다”고 답했다.

김 의원은 자신이 대표 발의해 올해 통과된 ‘장애인 지역사회 자립지원법’을 언급하며, “2027년 시행에 앞서 시행령 단계에서부터 타 복지시설 거주 장애인도 차별 없이 포함해야 한다”고 주문했다. “시행령 완성 뒤에 보여주면 늦다”며 “종합감사 전이라도 논의 상황을 국회와 공유하라”고 압박했다.

또한 장애아동의 거주시설 배치 기준이 불명확하다는 점도 문제로 꼽았다. 그는 “장애인거주시설에는 1,364명, 아동복지시설에는 908명의 장애아동이 거주하고 있다”며 “누가 어느 시설로 가는지는 체계가 아니라 위탁 경로에 따라 결정되는 실정”이라고 밝혔다. 이어 “복지부가 15세 이후로만 자립수당을 제한하면서, 장애아동이 아동복지시설에서 장애인시설로 옮겨간 경우 지원이 끊기는 일이 발생한다”고 지적했다. 일부 지자체의 착오 지급 후 환수 사례에 대해서도 “안 주는 것보다 뺏는 게 더 나쁘다”며 철저한 점검을 요구했다.

김 의원은 “모든 장애인이 동일한 권리와 자립 기회를 누릴 수 있어야 한다”며 “법과 시설의 경계 때문에 차별받는 현실을 더 이상 외면해선 안 된다”고 밝혔다. 정 장관은 “자립지원 제도의 사각지대를 면밀히 살피고 개선책을 마련하겠다”고 답했다.